- Einführung in die Thematik der Klärgruben

- Grundlagen der rechtlichen Vorschriften für Klärgruben

- 1. Bundesrechtliche Vorschriften

- 2. Landesrecht und Verordnung

- 3. Kommunale Vorschriften und Satzungen

- Kombination der Vorschriften: Was bedeutet das in der Praxis?

- Technische Anforderungen an Klärgruben in Deutschland

- Bauweise und Dichtheit

- Größe und Dimensionierung

- Entleerung und Wartung

- Umweltaspekte und Gefahr durch unsachgemäße Nutzung

- Übersicht der wichtigsten Vorschriften und ihre Zuständigkeiten

- Häufige Fragen rund um Klärgruben und die Rechtslage

- Tipps für Eigentümer: So handeln Sie rechtlich korrekt

- Schritt 1: Informieren Sie sich vorab

- Schritt 2: Beauftragen Sie qualifizierte Fachleute

- Schritt 3: Dokumentieren Sie regelmäßig Wartung und Entleerung

- Schritt 4: Achten Sie auf Umwelt- und Wasserschutzgebiete

- Zukunftsperspektiven: Wie entwickelt sich die Rechtslage für Klärgruben?

- Fazit: Die richtige Handhabung von Klärgruben sichert Umwelt und Rechtssicherheit

Einführung in die Thematik der Klärgruben

In Deutschland ist das Thema der Abwasserentsorgung und insbesondere der Umgang mit Klärgruben ein wichtiger Bestandteil des Umweltschutzes sowie der kommunalen Infrastruktur. Klärgruben, häufig auch als Sickergruben oder Absetzgruben bezeichnet, dienen der Sammlung und Vorbehandlung häuslicher Abwässer, die nicht an eine zentrale Kanalisation angeschlossen sind. Die rechtlichen Vorschriften, die den Betrieb, die Installation und die Wartung von Klärgruben regulieren, sind vielfältig und auf verschiedenen Ebenen – von der EU über das Bundesrecht bis hin zu Landes- und Kommunalverordnungen – festgelegt. Dabei gilt es, Umweltbelastungen zu vermeiden und die öffentliche Gesundheit zu schützen. In diesem Artikel erfahren Sie alles Wissenswerte über die rechtlichen Rahmenbedingungen für Klärgruben in Deutschland.

Die gesetzlichen Grundlagen für Klärgruben sind komplex und vielschichtig. Für Eigentümer und Betreiber ist es entscheidend, diese Anforderungen zu kennen, um Bußgelder oder gar behördliche Maßnahmen zu vermeiden. Außerdem trägt die richtige Handhabung von Klärgruben dazu bei, dass Grundwasser und Boden nicht gefährdet werden. Wir werden auf die wichtigsten Vorschriften eingehen, typische Fehlerquellen erläutern, und Ihnen praktische Tipps an die Hand geben.

Grundlagen der rechtlichen Vorschriften für Klärgruben

Zunächst einmal muss man verstehen, dass die Zuständigkeiten für Klärgruben auf unterschiedlichen Ebenen geregelt sind. Die entscheidenden Vorschriften lassen sich grob in drei Kategorien gliedern:

- Gesetzliche Grundlagen auf Bundesebene

- Landesrechtliche Bestimmungen

- Kommunale Satzungen und Vorgaben

1. Bundesrechtliche Vorschriften

Auf Bundesebene regeln vor allem das Wasserhaushaltsgesetz (WHG) und die Abwasserverordnung (AbwV) die Anforderungen an Klärgruben. Das WHG dient dem Schutz der Wasserressourcen und legt daher genaue Maßstäbe fest, wie Abwässer behandelt und entsorgt werden müssen. So ist in § 57 WHG festgelegt, dass Abwässer nur in die Umwelt eingeleitet werden dürfen, wenn sie „den Anforderungen dieser Verordnung entsprechen“. Die Abwasserverordnung ergänzt dies mit konkreten Grenzwerten und Anforderungen an Anlagen, die Abwasser ableiten.

Wichtig ist auch das Kreislaufwirtschaftsgesetz (KrWG), das die umweltgerechte Entsorgung und Behandlung von Abfällen regelt. Klärschlamm aus Klärgruben fällt unter diese Vorschriften und darf nur entsprechend den Vorgaben entsorgt werden.

2. Landesrecht und Verordnung

Viele wichtige Feinregelungen werden auf Landesebene getroffen – insbesondere in den sogenannten Abwasserbeseitigungssatzungen. Diese regeln oftmals, ob Klärgruben überhaupt zulässig sind oder ob ein Anschluss an eine öffentliche Kanalisation vorgeschrieben ist. Auch die Größe, Bauweise und Wartungsvorschriften für Klärgruben werden hier oft detailliert geregelt.

Zum Beispiel ist in einigen Bundesländern die Installation von Klärgruben in Neubaugebieten nicht mehr gestattet, da eine Mindestanforderung an die Abwasserentsorgung den Anschluss an das Kanalnetz vorsieht. In anderen Regionen sind Klärgruben weiterhin zulässig, die Betreiber müssen aber eine jährliche Dokumentation der Leerung und Wartung vorlegen.

3. Kommunale Vorschriften und Satzungen

Die örtlichen Gemeinden und Städte haben in ihrer Abwasserbeseitigungssatzung weitere Regelungen erlassen. Diese betreffen oft die technischen Details und die Genehmigungspflicht beim Bau oder auch bei der Änderung von Klärgruben. Außerdem legen die Kommunen fest, welche Dienstleister zur Entleerung zugelassen sind und wie die Entsorgung dokumentiert werden muss.

Auch Bußgeldregelungen bei Verstößen sind meist in diesen Satzungen niedergeschrieben, denn falsch betriebene Klärgruben können zu erheblichen Umweltproblemen führen.

Kombination der Vorschriften: Was bedeutet das in der Praxis?

Für den Eigentümer oder Betreiber einer Immobilie mit Klärgrube bedeutet das, dass er sich an mehrere Auflagen halten muss. Die folgenden Punkte fassen die wichtigsten Anforderungen zusammen:

- Die Klärgrube muss so gebaut sein, dass keine Abwässer ins Erdreich gelangen (dichte Bauweise).

- Regelmäßige Entleerung und fachgerechte Entsorgung des Inhalts, in der Regel mindestens einmal jährlich.

- Dokumentation der Leerungen und Wartungen und auf Verlangen der Behörde vorzulegen.

- Bei Installation oder Änderung muss eventuell eine behördliche Genehmigung eingeholt werden.

- Die Klärgrube darf nur an Stellen betrieben werden, an denen keine Kanalisation verfügbar oder zugänglich ist.

Technische Anforderungen an Klärgruben in Deutschland

Neben den rechtlichen Vorschriften sind auch die technischen Anforderungen nicht zu vernachlässigen. Eine fachgerechte Bauweise und Wartung sind essenziell, damit die Klärgrube ihre Funktion erfüllt und keine schädlichen Einflüsse auf die Umwelt entstehen.

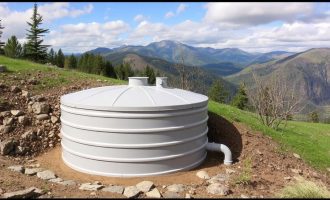

Bauweise und Dichtheit

Die Klärgrube muss absolut dicht gefertigt sein, um das Austreten von ungeklärtem Abwasser oder Klärschlamm in das Erdreich zu verhindern. Dies wird oft durch eine Betonwanne oder spezielle Kunststoffanlagen sichergestellt. Die Dichtheit wird meistens durch ein Zertifikat bestätigt, das z.B. nach DIN-Normen bewertet wird.

Bodenständige Klärgruben ohne geeignete Abdichtung sind seit den 1990er Jahren in Deutschland streng limitiert oder verboten, da sie das Grundwasser stark gefährden können.

Größe und Dimensionierung

Die Maße der Klärgrube sind ebenfalls geregelt. Die Größe richtet sich nach der Anzahl der Personen im Haushalt oder der Anzahl der angeschlossenen Wohnungen. Ziel ist, dass das Abwasser dort genügend Zeit zur Absetzung hat, bevor es in eine weitere Klärstufe oder eine Sickeranlage gelangt.

Entleerung und Wartung

Nach den rechtlichen Bestimmungen muss eine Klärgrube regelmäßig entleert werden. Dies dient dazu, dass sich keine Faulgase bilden und der Zulauf nicht verstopft. In den meisten Bundesländern ist eine jährliche Leerung vorgeschrieben. Die Entleerung dürfen nur zugelassene Fachbetriebe durchführen, die dann auch ein Protokoll über die Entsorgung anfertigen.

Umweltaspekte und Gefahr durch unsachgemäße Nutzung

Klärgruben, die nicht ordnungsgemäß betrieben werden, können gravierende Umweltprobleme verursachen. Eintretendes ungeklärtes Abwasser führt zur Verschmutzung von Boden und Grundwasser, was nicht nur ökologisch bedenklich ist, sondern auch schwere gesundheitliche Folgen für die Bevölkerung haben kann.

Die Einhaltung der rechtlichen Vorschriften hilft, solche Risiken zu minimieren. Insbesondere in Wasserschutzgebieten gelten besonders hohe Anforderungen an die Bauweise und den Betrieb von Klärgruben.

Übersicht der wichtigsten Vorschriften und ihre Zuständigkeiten

Um die Vielzahl relevanter Vorschriften zu ordnen, zeigt die folgende Tabelle eine Übersicht der wichtigsten Gesetze, Verordnungen und Verantwortlichkeiten:

| Rechtsnorm | Inhalt | Zuständigkeit |

|---|---|---|

| Wasserhaushaltsgesetz (WHG) | Regelung Gewässerschutz, Umgang mit Abwasser | Bundesministerium für Umwelt, Naturschutz |

| Abwasserverordnung (AbwV) | Grenzwerte für Einleitungen, Abwasserbehandlung | Bundesgesetzgeber |

| Kreislaufwirtschaftsgesetz (KrWG) | Entsorgung von Klärschlamm und Abfällen | Bundesministerium für Umwelt, Naturschutz |

| Landesabwasserbeseitigungssatzungen | Anforderungen an Bau und Betrieb, Anschlusszwang | Landesbehörden |

| Kommunale Abwassersatzungen | Genehmigungspflicht, Überwachung, Entsorgungsauflagen | Gemeinden / Kommunen |

Häufige Fragen rund um Klärgruben und die Rechtslage

Viele Immobilieneigentümer oder Betreiber stellen sich immer wieder ähnliche Fragen im Zusammenhang mit Klärgruben:

- Darf ich eine Klärgrube selbst bauen oder umbauen?

Grundsätzlich benötigen Sie für den Bau oder Umbau eine behördliche Genehmigung, die von der jeweiligen Kommune oder dem zuständigen Landesamt vergeben wird. Die Einhaltung der geltenden DIN-Normen und die bauliche Dichtheit sind Voraussetzung für die Erlaubnis. - Wie oft muss die Klärgrube geleert werden?

In der Regel verlangen die Vorschriften eine Leerung mindestens einmal jährlich. In Gebieten mit besonderem Schutz (z.B. Wasserschutzgebiete) kann dieser Zeitraum auch verkürzt sein. - Was passiert, wenn ich mich nicht an die Vorschriften halte?

Verstöße können zu erheblichen Bußgeldern führen. Zudem können Umweltbehörden die Stilllegung oder Nachrüstung der Anlage anordnen oder den Anschluss an die Kanalisation verlangen. - Kann ich auf eine biologische Kleinkläranlage umsteigen?

Ja, in vielen Fällen ist es möglich, auf eine Kleinkläranlage umzurüsten, die höhere Reinigungsstandards erfüllt. Hierfür müssen Sie jedoch eine gesonderte Genehmigung einholen.

Tipps für Eigentümer: So handeln Sie rechtlich korrekt

Schritt 1: Informieren Sie sich vorab

Bevor Sie eine Klärgrube planen, bauen oder ändern, ist es unbedingt ratsam, sich bei der örtlichen Gemeinde oder dem zuständigen Landesamt über die aktuellen Vorschriften zu informieren. Prüfen Sie insbesondere, ob der Anschluss an ein Kanalnetz möglich oder verpflichtend ist.

Schritt 2: Beauftragen Sie qualifizierte Fachleute

Setzen Sie auf zertifizierte Experten für Planung, Bau und Wartung Ihrer Klärgrube. Experten kennen nicht nur die gesetzlichen Grenzen, sondern sorgen auch für eine sichere Umsetzung. Nur so wird gewährleistet, dass Ihre Klärgrube den rechtlichen Anforderungen entspricht.

Schritt 3: Dokumentieren Sie regelmäßig Wartung und Entleerung

Bewahren Sie alle Nachweise für fachgerechte Entleerungen und Wartungen auf – sie sind häufig Bestandteil der Überprüfung durch die Behörden. Auch im Fall eines Eigentümerwechsels sind sie wichtig, um die ordnungsgemäße Nutzung nachzuweisen.

Schritt 4: Achten Sie auf Umwelt- und Wasserschutzgebiete

In Schutzgebieten gelten strengere Regeln. Informieren Sie sich hier besonders sorgfältig und nehmen Sie im Zweifel Kontakt mit den zuständigen Umweltbehörden auf.

Zukunftsperspektiven: Wie entwickelt sich die Rechtslage für Klärgruben?

Mit der zunehmenden Sensibilisierung für Umweltschutz und Nachhaltigkeit kommen auf Klärgruben neue Herausforderungen zu. Viele Bundesländer verschärfen zunehmend die Vorschriften, um die Wasserqualität zu verbessern. Dies bedeutet unter anderem:

- Weniger Zulassungen für neue Klärgruben

- Strengere Kontrollen und bessere Überwachung

- Mögliche Verpflichtungen zum Umstieg auf biologische Kleinkläranlagen oder Anschluss an kommunale Kanalnetze

- Neue Technologien zur umweltfreundlichen Abwasserbehandlung werden stärker gefördert

Eigentümer und Betreiber sollten daher die Entwicklungen genau verfolgen und gegebenenfalls frühzeitig auf modernere Systeme umsteigen, um auch künftig rechtskonform zu bleiben.

Fazit: Die richtige Handhabung von Klärgruben sichert Umwelt und Rechtssicherheit

Die rechtlichen Vorschriften für Klärgruben in Deutschland sind umfassend und wirken auf mehreren Ebenen zusammen, um Mensch und Umwelt zu schützen. Von bundesweiten Gesetzen wie dem Wasserhaushaltsgesetz bis hin zu kommunalen Satzungen müssen Eigentümer, Planer und Betreiber zahlreiche Anforderungen beachten. Die dichte Bauweise, regelmäßige fachgerechte Entleerung, die Beachtung von Genehmigungspflichten und die Dokumentation der Maßnahmen sind essentielle Voraussetzungen, damit die Klärgrube gesetzeskonform betrieben wird. Wer sich dieser Verantwortung bewusst ist und fachlichen Rat hinzuzieht, vermeidet rechtliche Probleme und trägt aktiv zum Schutz der Wasserressourcen bei. Die Entwicklung der Vorschriften zeigt zudem deutlich, dass in Zukunft die Anforderungen steigen werden – Nachhaltigkeit und Technik sind hier der Schlüssel. Für eine Zukunft, in der auch Klärgruben ihren Beitrag zum Umweltschutz leisten können.

Помогла вам статья?