In vielen ländlichen Gegenden und Haushalten ohne Anschluss an die öffentliche Kanalisation ist die Klärgrube ein unverzichtbares Element der Abwasserentsorgung. Doch was verbirgt sich genau hinter diesem Begriff, wie funktioniert eine Klärgrube und warum ist sie so wichtig für den Umweltschutz? In diesem ausführlichen Artikel tauchen wir tief in die Welt der Klärgruben ein, betrachten ihre Bauweise, Funktionsweise und ihre Bedeutung in der modernen Wasserwirtschaft. Begleiten Sie uns auf dieser spannenden Entdeckungsreise und erfahren Sie alles Wichtige über die Klärgrube – verständlich, ausführlich und unterhaltsam erklärt.

- Grundlagen: Was genau ist eine Klärgrube?

- Wichtigste Merkmale einer Klärgrube im Überblick

- Wie funktioniert eine Klärgrube genau?

- 1. Zulauf des Abwassers

- 2. Sedimentation und Schlammbildung

- 3. Bildung der Schwimmdecke

- 4. Abfluss des Klarwassers

- 5. Entleerung und Wartung

- Typen und Varianten von Klärgruben

- 1. Die einfache Sickergrube

- 2. Die geschlossene Klärgrube

- 3. Die teiloffene Klärgrube

- 4. Die erweiterte Klärgrube mit Nachklärbecken

- Vergleichstabelle der Klärgruben-Arten

- Wichtige rechtliche und umwelttechnische Aspekte

- Vor- und Nachteile von Klärgruben – Eine kritische Betrachtung

- Vorteile von Klärgruben

- Nachteile von Klärgruben

- Alternative und ergänzende Systeme zur Klärgrube

- 1. Kleinkläranlagen

- 2. Versickerungsmulden und -gräben

- 3. Pflanzenkläranlagen

- 4. Chemische und mechanische Filter

- Installation und Pflege – So wird die Klärgrube richtig eingebaut und gewartet

- Schritte bei der Installation einer Klärgrube

- Pflege und Wartung der Klärgrube

- Häufige Probleme und wie man sie vermeidet

- Verstopfung und Überfüllung

- Bodenversickerung funktioniert nicht

- Beißende Gerüche

- Grundwasserbelastung

- Fazit: Warum die Klärgrube trotz moderner Technik nicht aus der Mode kommt

Grundlagen: Was genau ist eine Klärgrube?

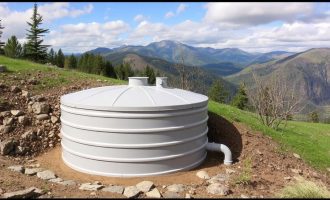

Eine Klärgrube, auch als Sickergrube oder Fäkalgrube bezeichnet, ist eine unterirdische Anlage zur Aufnahme und Vorreinigung von häuslichem Abwasser. Man findet sie üblicherweise dort, wo kein Anschluss an das öffentliche Kanalnetz besteht. Die Aufgabe einer Klärgrube besteht darin, das Abwasser mechanisch zu trennen und vorzuklären, bevor es in die Umwelt abgegeben oder weiterverarbeitet wird.

Der Aufbau einer klassischen Klärgrube ist relativ simpel: Ein meist zylindrischer oder rechteckiger Behälter aus Beton, Kunststoff oder Stahl wird im Boden versenkt. Das Abwasser fließt in die Grube und setzt sich dort in Schichten ab. Feststoffe und Fäkalstoffe sinken nach unten und bilden den sogenannten Schlamm, während leichtere Stoffe wie Fette und Öle an der Oberfläche schwimmen und einen Schwimmdecke bilden. Das klarere Mittelwasser kann im Idealfall versickern oder über ein Rohr abfließen.

Wichtigste Merkmale einer Klärgrube im Überblick

| Merkmal | Beschreibung |

|---|---|

| Bauweise | Unterirdischer, meist zylindrischer Behälter aus Beton, Kunststoff oder Stahl |

| Funktion | Mechanische Abtrennung von Feststoffen und Vorklärung des Abwassers |

| Kapazität | Je nach Haushalt oder Nutzung zwischen 2.000 und 10.000 Litern |

| Entleerung | Periodische Absaugung des Schlamms durch Fachfirmen |

| Umweltaspekt | Verhinderung der ungeklärten Einleitung von Abwasser in Boden und Gewässer |

Wie funktioniert eine Klärgrube genau?

Die Funktionsweise der Klärgrube ist ein faszinierender Prozess, der auf natürlichen physikalischen und biologischen Prinzipien basiert. Betrachten wir die einzelnen Schritte chronologisch:

1. Zulauf des Abwassers

Über die häuslichen Abwasserleitungen gelangt das schmutzige Wasser in die Klärgrube. Dabei handelt es sich meist um Schwarzwasser (Toilettenabwasser) oder auch Grauwasser (Abwasser aus Bad, Küche, etc.). Das gesamte Wasser sammelt sich im Behälter – eine einfache, aber effektive Methode zur Sammlung.

2. Sedimentation und Schlammbildung

Im Behälter setzt sich das Abwasser zur Ruhe. Schwere Feststoffe sinken nach unten und lagern sich als Schlamm ab. Diese Schlammschicht wächst im Laufe der Zeit an und muss regelmäßig entfernt werden, um die Funktionsfähigkeit der Grube zu erhalten. Gleichzeitig werden organische Stoffe durch anaerobe Bakterien zersetzt, ein natürlicher biologischer Prozess, der Methan und andere Gase produziert.

3. Bildung der Schwimmdecke

Leichtere Bestandteile wie Fette, Öle, Seifenreste und Stoffe aus dem Toilettenpapier sammeln sich an der Oberfläche und bilden die sogenannte Schwimmdecke. Diese bildet eine Art Schutzbarriere und verhindert den Austritt unangenehmer Gerüche. Auch diese Schicht sollte bei der regelmäßigen Wartung berücksichtigt werden.

4. Abfluss des Klarwassers

Im Idealfall verlässt das relativ klare Oberwasser die Klärgrube über einen Auslauf, der mit einem Filtersystem kombiniert sein kann. Dieses sogenannte Klarwasser kann dann in den Boden versickern oder in einen Vorfluter weitergeleitet werden. Dabei ist es wichtig, dass das Abwasser ausreichend gereinigt ist, um Umweltbelastungen zu vermeiden.

5. Entleerung und Wartung

Eine Klärgrube ist keine Dauerlösung ohne Pflege. Die regelmäßig entstehende Schlammschicht muss in festgelegten Intervallen abgesaugt werden, meist alle 1-3 Jahre, abhängig von der Nutzung. Dies erfolgt durch spezialisierte Fachfirmen mit Saugfahrzeugen, die den Schlamm ordnungsgemäß behandeln.

Typen und Varianten von Klärgruben

Mehrere Bauarten und Varianten von Klärgruben existieren, die sich je nach Einsatzgebiet und Anforderungen unterscheiden. Die wichtigsten Typen stellen wir im Folgenden vor.

1. Die einfache Sickergrube

Diese Form verfügt über keine oder nur sehr rudimentäre Entwässerungsmöglichkeiten. Das eingesammelte Abwasser sickert direkt in den umgebenden Boden. Diese Variante ist vor allem in Gegenden mit guter Bodenversickerung sinnvoll, birgt jedoch einige Risiken bezüglich der Grundwasserbelastung.

2. Die geschlossene Klärgrube

Dieser Typ ist komplett dicht und besitzt keinen Abfluss. Die Grube sammelt das Abwasser und muss regelmäßig vollständig entleert werden. Sie gilt als sicherer Schutz für Umwelt und Grundwasser, da keine Verunreinigungen austreten können.

3. Die teiloffene Klärgrube

Hier wird das klarere Oberwasser weitergeleitet, während der Rest in der Grube bleibt. Es besteht eine gewisse Abflussmöglichkeit, die eine bessere Vorklärung gewährleistet. Allerdings braucht man hier einen Boden mit ausreichender Versickerbarkeit oder einen Vorfluter.

4. Die erweiterte Klärgrube mit Nachklärbecken

Für höhere Anforderungen an die Abwasserreinigung werden oft Klärgruben mit zusätzlichen Nachklärbecken kombiniert. Hier wird das Abwasser mehrfach geschichtet und nachbehandelt, um die Umweltwirkung deutlich zu verbessern.

Vergleichstabelle der Klärgruben-Arten

| Typ | Abfluss | Umweltverträglichkeit | Wartungsaufwand | Einsatzgebiet |

|---|---|---|---|---|

| Einfache Sickergrube | Direktes Versickern | Mittel bis gering (Grundwassergefährdung möglich) | Niedrig | Böden mit hoher Versickerungsfähigkeit |

| Geschlossene Klärgrube | Kein Abfluss | Hoch | Regelmäßiges Entleeren nötig | Grundwasserschutzgebiete, sensible Umgebungen |

| Teiloffene Klärgrube | Teilweiser Abfluss (Klarwasser) | Mittel bis hoch | Mittelhoch | In Kombination mit Versickerungsanlagen |

| Klärgrube mit Nachklärbecken | Abfluss nach Mehrstufiger Reinigung | Sehr hoch | Hoher Wartungsaufwand | Hohe Anforderungen an Abwasserreinigung |

Wichtige rechtliche und umwelttechnische Aspekte

In Deutschland und vielen anderen Ländern unterliegt der Betrieb von Klärgruben strengen Vorschriften. Die wichtigsten gesetzlichen Rahmenbedingungen sorgen dafür, dass niemand durch unsachgemäße Anlagen erkrankt oder die Umwelt gefährdet wird. Deshalb müssen Klärgruben genehmigt werden, und ihr Betrieb unterliegt Kontrollen durch Wasserwirtschaftsämter oder kommunale Behörden.

Die häufigsten Anforderungen umfassen:

- Dichtigkeit: Klärgruben müssen grundsätzlich dicht sein, damit keine Schadstoffe ins Grundwasser gelangen.

- Abstand zu Trinkwasserbrunnen: Mindestzonen müssen eingehalten werden, um sichere Trinkwasserversorgung zu gewährleisten.

- Regelmäßige Wartung: Entleerungsintervalle sind einzuhalten, um Überfüllungen und Auslaufen zu verhindern.

- Dokumentation: Betreiber müssen Nachweise über Wartung, Entleerung und Funktion der Anlage führen.

Diese Auflagen dienen einem ganzheitlichen Schutz des Wassers, das als wichtigste Ressource unserer Erde gilt. Darüber hinaus spielt die sachgerechte Nutzung von Klärgruben eine zentrale Rolle im Gewässerschutz und der Vermeidung von Bodenkontaminationen.

Vor- und Nachteile von Klärgruben – Eine kritische Betrachtung

Wie jede Technik haben auch Klärgruben ihre Stärken und Schwächen, die im Vorfeld eines Baus gut abgewogen werden sollten.

Vorteile von Klärgruben

- Einfache Lösung: Klärgruben sind technisch unkompliziert und leicht zu installieren.

- Kostengünstig: Die Investitionskosten sind im Vergleich zu größeren Kläranlagen gering.

- Unabhängigkeit: Keine Notwendigkeit für den Anschluss an die öffentliche Kanalisation.

- Flexibel: Geeignet für ländliche Gebiete, Wochenendhäuser oder abgelegene Standorte.

Nachteile von Klärgruben

- Begrenzte Reinigung: Die biologische Abwasserreinigung ist minimal bis nicht vorhanden.

- Wartungsintensiv: Regelmäßige Entleerung ist verpflichtend, um Probleme zu vermeiden.

- Umweltrisiko: Bei unsachgemäßer Nutzung droht Boden- und Grundwasserverschmutzung.

- Geruchsbelästigung: Fäkalgruben können unangenehme Gerüche verursachen.

Alternative und ergänzende Systeme zur Klärgrube

Die Ansprüche an eine effektive Abwasserbehandlung wachsen stetig, sodass viele Grundstückseigentümer heute auf modernere Technologien setzen oder Klärgruben durch zusätzliche Maßnahmen ergänzen.

1. Kleinkläranlagen

Kleinkläranlagen (auch Mini-Kläranlagen genannt) bieten eine weitgehende biologische Reinigung des Abwassers auf kleinem Raum. Sie sind ideal für Wohnhäuser und kleine Gemeinschaften ohne Kanalanschluss und weisen eine deutlich bessere Umweltbilanz auf.

2. Versickerungsmulden und -gräben

In Kombination mit einer Klärgrube können Versickerungsmulden und Gräben eingesetzt werden, um das gereinigte Klarwasser in den Boden zu leiten. Dabei werden Schadstoffe weiter abgebaut und die Wasserrückführung in den natürlichen Kreislauf verbessert.

3. Pflanzenkläranlagen

Pflanzenkläranlagen (auch Feuchtgebiete genannt) nutzen Wasserpflanzen und Mikroorganismen, um Abwasser auf natürliche Weise zu reinigen. Sie eignen sich besonders für landwirtschaftliche Betriebe oder größere Anwesen.

4. Chemische und mechanische Filter

Zusatzinstallationen wie Fettabscheider oder Sandfilter erhöhen die Effizienz der Reinigung in Kombination mit Klärgruben.

Installation und Pflege – So wird die Klärgrube richtig eingebaut und gewartet

Wer eine Klärgrube planen möchte, sollte von Anfang an auf gewissenhafte Planung und fachgerechten Einbau achten. Ein schlecht installiertes System führt zu Problemen bei der Funktion, hohen Kosten und Umweltschäden.

Schritte bei der Installation einer Klärgrube

- Genehmigung einholen: Kontakt mit der zuständigen Behörde aufnehmen und nötige Genehmigungen einholen.

- Standortwahl: Auswahl eines geeigneten Standortes mit genügend Abstand zu Brunnen, Gebäuden und Gewässern.

- Bodengutachten: Prüfung der Bodenbeschaffenheit und Versickerfähigkeit.

- Fachgerechter Einbau: Grube wird ausgehoben und an das Rohrleitungssystem angeschlossen. Dichtigkeit muss gewährleistet sein.

- Abdeckung: Sicher verschließbare Abdeckung, die Belastungen durch Fahrzeuge standhält.

Pflege und Wartung der Klärgrube

- Periodische Kontrolle des Füllstandes und Sichtprüfung auf Geruchsbelästigung.

- Regelmäßige Entleerung durch Fachbetriebe, mindestens alle 1-3 Jahre.

- Vermeidung von schädlichen Stoffen wie Chemikalien oder Ölen im Abwasser.

- Nachweisführung und Dokumentation zur Vorlage bei Behörden.

Häufige Probleme und wie man sie vermeidet

Obwohl Klärgruben eine einfache Lösung sind, treten gelegentlich Probleme auf, die vermeidbar sind, wenn man einige Grundregeln beachtet.

Verstopfung und Überfüllung

Ursache sind meist zu große Abwassermengen oder unsachgemäße Einleitungen. Die Folge ist eine unzureichende Sedimentation und riskante Überläufe. Durch rechtzeitige Entleerung und Vermeidung großer Feststoffmengen kann dies verhindert werden.

Bodenversickerung funktioniert nicht

Wenn der Boden zu wenig durchlässig ist, kann das Klarwasser nicht gut versickern. Hier sind Versickerungsanlagen oder geschlossene Systeme mit Abtransport des Abwassers sinnvoll.

Beißende Gerüche

Gerüche entstehen durch Gärungsvorgänge und können durch eine dichte Abdeckung oder den Einsatz von Luftfiltern und Biofiltern reduziert werden.

Grundwasserbelastung

Wenn Klärgruben undicht sind oder nicht ordnungsgemäß gewartet werden, können Schadstoffe ins Grundwasser gelangen. Hier helfen strenge Wartungsvorschriften und der Einsatz sicherer, moderner Behälter.

Fazit: Warum die Klärgrube trotz moderner Technik nicht aus der Mode kommt

Die Klärgrube ist trotz ihres einfachen Prinzips ein faszinierendes Beispiel, wie man mit einfachen Mitteln große Herausforderungen in der Abwasserentsorgung bewältigen kann. Sie bleibt unverzichtbar in vielen Bereichen, besonders dort, wo kein Kanalnetz vorhanden ist und die Bedürfnisse überschaubar sind. Ihre Funktion basiert auf physikalisch-biologischen Prozessen, die in ihrer Einfachheit genial sind, aber eben auch ihre Grenzen haben.

Deshalb ist der bewusste Umgang mit Klärgruben von höchster Bedeutung: eine sorgfältige Planung, fachgerechte Installation, regelmäßige Wartung und das Wissen um Umweltaspekte und Gesetze sind Grundpfeiler für einen nachhaltigen Betrieb. Ebenso wichtig ist die weitere Entwicklung und Kombination mit modernen Technologien, um den Anforderungen von heute und morgen gerecht zu werden.

Abschließend lässt sich sagen: Die Klärgrube funktioniert weit besser, als viele vermuten, wenn alle Rahmenbedingungen stimmen, bietet eine umweltverträgliche und praktische Lösung für die Abwasserentsorgung außerhalb städtischer Infrastruktur und spielt somit eine wichtige Rolle im Umweltschutz und der Wasserkreislauf-Erhaltung.

Помогла вам статья?