Imagina por un momento una escena cotidiana: una madre que utiliza un sacaleches para extraer leche, una planta de tratamiento que pone en marcha sus bombas para conducir aguas residuales, o un campesino que bombea agua de un pozo para regar el campo. En cada uno de esos gestos hay protagonistas invisibles: bacterias que, por unos instantes, se ven transportadas, estresadas, divididas, adheridas o eliminadas. ¿Qué ocurre realmente con esos microorganismos cuando los sometemos al acto del bombeo? ¿Mueren, se dispersan, se adaptan o cambian su comportamiento? Este artículo explora de forma conversacional, clara y extensa el destino de las bacterias tras el bombeo en distintos contextos —desde la leche materna hasta las aguas subterráneas—, las fuerzas que actúan sobre ellas, los riesgos y las formas de mitigación que podemos considerar sin entrar en tecnicismos peligrosos. Vamos paso a paso por el fascinante viaje microscópico que sigue al bombeo.

- ¿A qué tipo de «bombeo» nos referimos?

- Bombeo de leche materna: un ejemplo íntimo y cotidiano

- Bombeo de aguas residuales: movilidad, aerosoles y biofilms

- Bombeo de agua de pozos y acuíferos: inducir movimiento en sistemas naturales

- Qué les ocurre a las bacterias en términos generales tras el bombeo

- Biofilms: refugios que nacen o se rompen

- Aerosolización y riesgos respiratorios

- Factores que determinan la supervivencia: una tabla útil

- Consecuencias prácticas en distintos escenarios

- Ejemplo ilustrativo: la vida de una bacteria durante un bombeo simple

- Medidas de mitigación: qué funciona y por qué

- Listas prácticas: acciones generales recomendadas

- Tabla comparativa de destinos bacterianos por tipo de bombeo

- Investigación, incertidumbres y temas pendientes

- Consejos para profesionales y usuarios

- Conclusión

¿A qué tipo de «bombeo» nos referimos?

Antes de profundizar, conviene dejar claro que la palabra «bombeo» cubre realidades muy distintas. No es lo mismo accionar un sacaleches doméstico que poner en marcha un impulsor en una estación de bombeo municipal. Sin embargo, hay rasgos comunes: movimiento de fluidos, cambios de presión y cizallamiento, exposición a superficies nuevas (tuberías, bombas, recipientes) y, a menudo, variaciones de temperatura o tiempo de almacenamiento. En todos estos casos, las bacterias experimentan un cambio de hábitat y condiciones físicas que condicionan su destino.

Veamos algunos contextos representativos que abordaré en el artículo: bombeo de leche humana (sacaleches), bombeo de aguas residuales y su impacto en instalaciones de saneamiento, bombeo de agua potable desde pozos y acuíferos, y bombeo en procesos industriales. Cada escenario tiene sus particularidades —por ejemplo, el riesgo sanitario inmediato en la leche materna frente a la dinámica de transporte y retención en acuíferos—, pero todos comparten principios microbiológicos aplicables.

Entender estas diferencias es clave: las medidas que se recomiendan para minimizar el riesgo en lactancia no son idénticas a las empleadas en gestión de aguas subterráneas, aunque algunas ideas generales —limpieza, control del tiempo y la temperatura, evitar la formación de biofilm— se repiten con fuerza.

Bombeo de leche materna: un ejemplo íntimo y cotidiano

En torno al bombeo de leche materna hay mucha atención porque afecta directamente a recién nacidos y sus familias. Cuando una madre extrae leche, el líquido circula por un sistema de tuberías y recipientes del sacaleches antes de almacenarse. Durante ese tránsito las bacterias presentes en la piel, en la leche o en superficies del equipo pueden adherirse, desprenderse o multiplicarse dependiendo de las condiciones.

La buena noticia es que la leche humana tiene propiedades antimicrobianas naturales (lactoferrina, anticuerpos, oligosacáridos) que modulan la supervivencia bacteriana, pero eso no garantiza ausencia total de riesgo. El bombeo puede causar microturbulencias que aerosolizan pequeñas gotas o facilitan el contacto con superficies donde se forman biofilms, y esos nichos pueden proteger a bacterias de limpiezas incompletas. Además, el tiempo entre extracción y consumo y la temperatura de almacenamiento son determinantes: a temperatura ambiente algunas poblaciones microbianas pueden crecer, mientras que en refrigeración su crecimiento se ralentiza.

Por eso, más allá de recomendaciones concretas de limpieza que dan las organizaciones de salud, lo importante es comprender que el acto de bombear cambia condiciones físicas y temporales que influyen en la supervivencia y proliferación bacteriana.

Bombeo de aguas residuales: movilidad, aerosoles y biofilms

En una estación de bombeo de aguas residuales, millones de bacterias —patógenas y no patógenas— viajan con el flujo. El bombeo intensifica la mezcla, puede arrastrar sedimentos que contienen comunidades microbianas y, en ocasiones, producir aerosoles que transportan microorganismos en forma respirable. Además, las superficies de bombas y tuberías son altamente susceptibles a la formación de biofilms: comunidades adheridas que se protegen detrás de matrices de polímeros orgánicos.

Los biofilms son críticos porque cambian la ecuación: bacterias que en suspensión podrían ser más vulnerables encuentran refugio y pueden resistir mejor desinfecciones superficiales. A la vez, las condiciones dentro de un colector (nutrientes disponibles, gradientes de oxígeno) facilitan la persistencia de especies diversas. El bombeo también puede re-suspender sedimentos anaeróbicos profundos, liberando bacterias que no estaban en el flujo activo, lo que complica la predicción de la calidad microbiológica en puntos aguas abajo.

En términos prácticos, las estaciones de bombeo requieren vigilancia y diseño para minimizar generación de aerosoles, acumulación de biofilm y exposición de operarios, pero desde el punto de vista microbiológico lo más interesante es cómo el bombeo transforma un medio relativamente estático en un sistema dinámico que redistribuye bacterias por todo el sistema de saneamiento.

Bombeo de agua de pozos y acuíferos: inducir movimiento en sistemas naturales

Cuando extraemos agua subterránea, creamos un gradiente hidráulico que induce flujo: el agua (y con ella, las bacterias) se mueve hacia el pozo. En acuíferos saturados, las bacterias suelen estar adsorbidas a sedimentos, en biofilms o en agregados que limitan su movilidad. El bombeo puede desarraigar partículas, movilizar bacterias adheridas o inducir la entrada de agua superficial si no hay barreras adecuadas, lo que introduce contaminantes microbianos en aguas destinadas al consumo.

Además, durante el bombeo cambian factores como la concentración de oxígeno y los nutrientes, lo que afecta la viabilidad y la actividad metabólica de las bacterias transportadas. En general, muchos microorganismos no viajan grandes distancias en acuíferos sin ayuda (se adhieren y se detienen), pero la sobreexplotación o bombeos intensos pueden acelerar su desplazamiento, con implicaciones para la calidad del agua.

Comprender la hidrodinámica y la interacción físico-química entre las bacterias y las partículas de suelo es esencial para predecir su destino, y por tanto los riesgos asociados al bombeo de agua subterránea.

Qué les ocurre a las bacterias en términos generales tras el bombeo

Pasemos ahora a las reglas generales que rigen el destino bacteriano cuando se produce bombeo. Aunque el comportamiento exacto depende del contexto y la especie bacteriana, hay procesos comunes que podemos describir con claridad: estrés físico (cizallamiento, cambios de presión), cambios en disponibilidad de nutrientes, exposición a superficies y potencial formación o ruptura de biofilms, y variaciones en temperatura y tiempo de residencia. Estas fuerzas combinadas determinan si una población sobrevive, entra en estados de baja actividad o proliferación, se redistribuye o se elimina.

Un fenómeno importante es el estado VBNC —viable pero no cultivable—: algunas bacterias, al enfrentarse a estrés como desecación, frío o cambios químicos, entran en un estado en el que siguen vivas metabólicamente pero no crecen en los medios de cultivo convencionales. Tras el bombeo y la llegada a condiciones favorables, estas bacterias pueden reactivarse, lo que complica la interpretación de pruebas que solo buscan cultivo.

Otro aspecto clave es la agregación y sedimentación. Las bacterias no siempre viajan como células individuales; a menudo se adhieren a partículas orgánicas o minerales formando agregados que cambian su velocidad de asentamiento y su capacidad de protegerse frente a agentes adversos. En bombas y tuberías, las turbulencias pueden deshacer o formar estos agregados, impactando la movilidad y la posibilidad de colonizar nuevas superficies.

Biofilms: refugios que nacen o se rompen

Los biofilms merecen una mención especial porque son un mecanismo de supervivencia colectivo. Tras el bombeo, las superficies expuestas —las paredes internas de tuberías, los elementos del sacaleches, las paredes del pozo— pueden ser colonizadas por bacterias que se adhieren y producen una matriz adhesiva. Esta matriz reduce la penetración de agentes limpiadores, estabiliza las condiciones internas y facilita el intercambio genético entre bacterias. Así, lo que comienza como unas pocas células puede transformarse en una comunidad resistente y persistente.

Al mismo tiempo, el bombeo puede también desprender fragmentos de biofilm y liberarlos en la corriente, actuando como fuente de contaminación en puntos aguas abajo. Es un ciclo: bombeo favorece formación de biofilms por aporte de nutrientes y superficies nuevas, y también puede fragmentarlos y redistribuirlos.

Aerosolización y riesgos respiratorios

En ciertos tipos de bombeo —pensemos en fuentes abiertas o puntos de descarga de aguas— se generan aerosoles, pequeñas gotas que quedan en suspensión en el aire y que pueden transportar bacterias. La aerosolización depende de la energía del proceso (caídas de agua, chorros, turbulencias), del tamaño de las partículas y de la humedad ambiental. Los aerosoles son preocupantes porque transforman un problema hídrico en un riesgo inhalatorio, especialmente para trabajadores de planteles de tratamiento o personas que residen cerca de puntos emisores.

No todas las bacterias sobreviven bien en aerosoles; factores como desecación, radiación UV y temperatura afectan su viabilidad. Sin embargo, algunas especies patógenas tienen adaptaciones que les permiten persistir el tiempo suficiente como para representar un riesgo.

Factores que determinan la supervivencia: una tabla útil

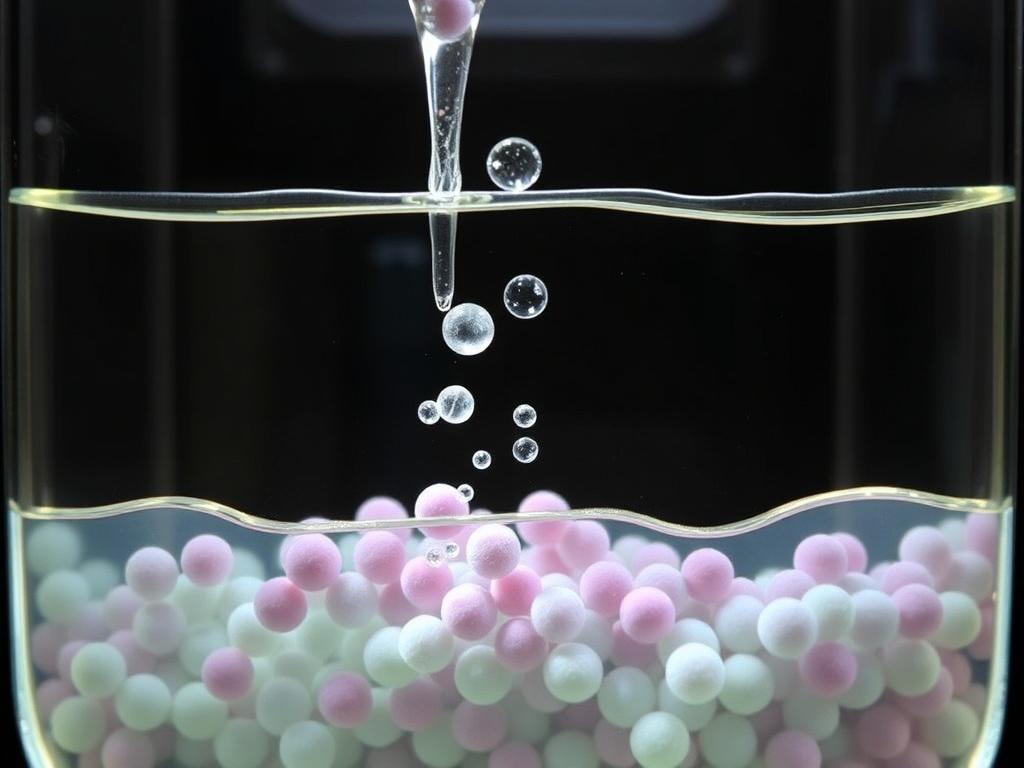

Para visualizar de forma clara cuáles son los factores que influyen en el destino bacteriano tras el bombeo, presento una tabla sencilla que resume el efecto típico de cada factor. Esta tabla no pretende ser exhaustiva ni cuantitativa al extremo, pero sí ayudar a entender prioridades.

| Factor | Cómo influye | Implicación práctica |

|---|---|---|

| Temperatura | Mayores temperaturas favorecen crecimiento de muchas bacterias; frío suele ralentizarlo | Refrigerar reduce proliferación; altas temperaturas pueden inactivar algunas especies |

| Tiempo de residencia | Más tiempo = mayor oportunidad de crecimiento o de entrar en VBNC | Reducir tiempos entre extracción y consumo/disposición disminuye riesgos |

| Cizallamiento / turbulencia | Puede deshacer agregados o dañar células; también aerosolizar | Diseñar equipos para minimizar turbulencias innecesarias |

| Presencia de superficies / materiales | Superficies rugosas favorecen biofilms; materiales hidrofóbicos cambian adherencia | Elección de materiales y mantenimiento importan |

| Nutrientes | Mayor disponibilidad favorece crecimiento | Control de materia orgánica en sistemas de agua y leche |

| Oxígeno / condiciones redox | Determina qué especies prosperan (aerobios vs anaerobios) | Monitoreo importante en pozos y sistemas cerrados |

| Desinfección previa o posterior | Reduce cargas pero puede dejar subpoblaciones resistentes o VBNC | Planificar estrategias de control combinadas |

Consecuencias prácticas en distintos escenarios

Si trasladamos los principios generales a situaciones concretas, podemos identificar consecuencias prácticas distintas. En lactancia, la principal preocupación es la seguridad inmediata del recién nacido; en aguas residuales, la protección de operarios y el control ambiental; en acuíferos, la preservación de infraestructuras y la calidad del agua a largo plazo. A continuación describo brevemente las repercusiones en cada caso y por qué importa.

En el caso de la leche materna extraída, el bombeo puede introducir o movilizar microorganismos hacia el recipiente. Si hay condiciones para que se multipliquen (temperatura templada y tiempo de almacenamiento), la carga bacteriana puede aumentar. Para un bebé inmunodeprimido o muy pequeño, esto puede ser relevante. En cambio, para adultos sanos, muchas de estas bacterias son inofensivas o su exposición es gestionada por el sistema inmunitario.

En aguas residuales, la preocupación es mayormente ocupacional y ambiental: aerosolización puede afectar a trabajadores, la redistribución de patógenos puede impactar a comunidades receptoras si hay fugas o descargas no tratadas, y los biofilms pueden reducir la eficacia de conductos y bombas.

En acuíferos y sistemas de agua potable, el peligro radica en la posibilidad de mezclar fuentes contaminadas con acuíferos protegidos a través de bombeos mal gestionados o pozos mal sellados. La propagación de bacterias patógenas a través de la red puede tener consecuencias para comunidades enteras si no se detecta y corrige a tiempo.

Ejemplo ilustrativo: la vida de una bacteria durante un bombeo simple

Imagina una bacteria adherida a una partícula orgánica en el fondo de un pozo. Cuando se inicia el bombeo, la turbulencia y el flujo ascendente pueden despegar la partícula y liberarla al agua movil. En el trayecto la bacteria experimenta fluctuaciones de oxígeno y temperatura; si llega a un filtro o a una sección de tubería con condiciones adecuadas, puede adherirse y formar microcolonias. Si también se encuentra con otros microorganismos, puede intercambiar material genético, lo que a la larga puede favorecer la aparición de cepas con rasgos distintos (resistencia a desinfectantes, por ejemplo). Sin embargo, a lo largo del trayecto también puede morir por desecación o radiación UV si la exposición es alta. Es un viaje de incertidumbres donde pequeñas diferencias en el entorno marcan el resultado.

Medidas de mitigación: qué funciona y por qué

Ante la pregunta de «qué hacer», la respuesta depende del contexto, pero hay principios claros que suelen dar buenos resultados: reducir el tiempo de exposición, controlar la temperatura, mantener una buena higiene de equipos, diseñar para minimizar turbulencias innecesarias y aplicar barreras físicas o químicas donde proceda (filtración, desinfección). Estas medidas buscan alterar el ambiente de manera que sea menos favorable para la persistencia o proliferación bacteriana.

En sistemas de agua y saneamiento, la combinación de tratamiento físico (filtración, sedimentación), biológico (reactores que promueven la degradación controlada) y químico (cloración, ozono, otros desinfectantes) constituye la estrategia estándar. En el caso de la leche materna destinada a bancos de leche, se utiliza la pasteurización y controles estrictos de higiene para asegurar la seguridad del producto. En todos los casos, el mantenimiento regular de bombas y tuberías para evitar biofilms y acumulaciones es esencial.

Es importante subrayar que no existe una sola medida infalible: la gestión eficaz combina diseño, procedimientos operativos y vigilancia microbiológica. El bombeo no es un acto neutro; su planificación y operación pueden reducir significativamente los riesgos asociados a las bacterias que transporta.

Listas prácticas: acciones generales recomendadas

A continuación se presenta una lista de acciones de aplicación amplia que ayudan a minimizar riesgos microbiológicos asociados al bombeo. Son recomendaciones de sentido común basadas en principios de higiene y diseño, útiles tanto para hogares como para instalaciones más complejas.

- Mantener limpias las superficies y equipos que entran en contacto con fluidos: limpieza regular reduce biocargas y formación de biofilm.

- Minimizar tiempo entre extracción y consumo o tratamiento: menos tiempo implica menos oportunidad de crecimiento microbiano.

- Controlar temperatura de almacenamiento: refrigeración para productos perecederos retarda proliferación bacteriana.

- Revisar y mantener sellos y barreras en pozos para evitar entrada de agua superficial contaminada.

- Reducir turbulencias excesivas en el diseño de bombas y tuberías para limitar aerosolización y desestabilización de agregados.

- Implementar monitoreo regular de calidad microbiológica en puntos críticos del sistema.

- Formar a operadores y usuarios sobre riesgos básicos y buenas prácticas de manipulación.

Tabla comparativa de destinos bacterianos por tipo de bombeo

Para condensar la información, esta tabla muestra brevemente qué suele ocurrir con las bacterias en distintos escenarios de bombeo y cuáles son las preocupaciones principales.

| Tipo de bombeo | Destino típico de las bacterias | Preocupación principal |

|---|---|---|

| Leche materna (sacaleches) | Posible crecimiento en recipientes, adhesión a partes del equipo, protección parcial por factores de la leche | Seguridad del lactante; contaminación por manipulación o equipo sucio |

| Aguas residuales | Redistribución, formación y fragmentación de biofilms, aerosolización | Riesgo ocupacional y ambiental; mantenimiento de instalaciones |

| Agua de pozo / acuíferos | Movilización hacia el pozo, posible entrada de contaminantes superficiales | Calidad del agua potable; protección de acuíferos |

| Procesos industriales | Acumulación en circuitos cerrados, biofilms en intercambiadores, dispersión en redes | Eficiencia del proceso, seguridad del producto y longevidad de equipos |

Investigación, incertidumbres y temas pendientes

La ciencia sobre destino microbiano tras el bombeo ha avanzado mucho, pero quedan preguntas importantes. Entre ellas: ¿cómo predecir con precisión la reactivación de bacterias en estado VBNC tras su transporte? ¿qué papel juegan las interacciones microbianas y el intercambio genético en la supervivencia después del bombeo? ¿cómo optimizar diseños de bombas para minimizar riesgos sin sacrificar eficiencia? Investigadores usan modelos numéricos acoplados con estudios experimentales para mejorar predicciones, y técnicas moleculares avanzadas (secuenciación, detección de ARN) permiten ahora detectar bacterias no cultivables y evaluar su potencial de reactivación.

Otra área de interés es la ecología de biofilms en sistemas bombeados: comprender sus ciclos de crecimiento, fragmentación y colonización ayuda a diseñar programas de mantenimiento más efectivos. Finalmente, la dimensión socioeconómica importa: en muchas comunidades, soluciones sencillas de mantenimiento y saneamiento pueden reducir riesgos de manera más inmediata que tecnologías complejas, por lo que la investigación aplicada y la educación son claves.

En resumen, aunque tenemos buenas herramientas conceptuales y algunas técnicas sólidas de control, el comportamiento microbiano es complejo y contexto-dependiente, lo que exige vigilancia continuada y enfoques combinados.

Consejos para profesionales y usuarios

Si trabajas en una planta, eres responsable de un pozo o eres una madre que usa un sacaleches, hay prácticas que conviene tener presentes. Para profesionales: implementar programas sistemáticos de monitorización, elegir materiales con baja propensión a biofilm y diseñar procesos que minimicen generación de aerosoles son prioridades. Para usuarios domésticos: seguir pautas de higiene, reducir tiempos de almacenamiento y conservar productos a temperaturas adecuadas es la base. Esas medidas, además de la formación y la supervisión, ayudan a que el acto del bombeo no se convierta en fuente de problemas microbiológicos.

Recuerda que la colaboración entre diseñadores de equipos, operadores, personal de salud pública y usuarios es la vía más eficaz para controlar riesgos de forma sostenible. Las soluciones tecnológicas deben ir acompañadas de educación y mantenimiento, porque una buena tecnología sin cuidado se degrada y pierde eficacia.

Conclusión

El bombeo no es un mero transporte físico del agua o de la leche; es un evento ecológico que redefine las condiciones de vida de innumerables bacterias, favoreciendo la redistribución, la formación o ruptura de biofilms, la aerosolización y la posibilidad de reactivación de estados de latencia; su impacto depende del contexto —lactancia, aguas residuales, acuíferos o procesos industriales— y de factores como temperatura, tiempo, turbulencia y superficies presentes; por eso, minimizar riesgos exige combinar diseño adecuado, mantenimiento riguroso, control de tiempos y temperaturas, vigilancia microbiológica y medidas de higiene sencillas y coherentes con la realidad local, y así lograr que el acto de bombear sea seguro y no abra la puerta a problemas sanitarios o ambientales.

Помогла вам статья?