Klärgruben sind ein essentielles, aber oft missverstandenes Element der Abwasserentsorgung – besonders in ländlichen Gebieten oder Orten ohne Anschluss an eine zentrale Kanalisation. Trotz ihrer weiten Verbreitung ranken sich viele Mythen und Fehlinformationen um das Thema Klärgruben, die nicht nur zu Unsicherheiten führen, sondern auch die sachgerechte Nutzung und Wartung erschweren. In diesem Artikel möchten wir einige der häufigsten Missverständnisse über Klärgruben aufklären und Ihnen fundiertes Wissen vermitteln, das Ihnen in der Praxis weiterhilft. Dabei beleuchten wir sowohl technische Details als auch praktische Aspekte, die viele Menschen überraschen dürften.

- Was ist eine Klärgrube und wie funktioniert sie wirklich?

- Mythos 1: Klärgruben sind wartungsfrei und können ohne Probleme unbegrenzt genutzt werden

- Mythos 2: Klärgruben sind eine umweltfreundliche und nachhaltige Methode der Abwasserbehandlung

- Mythos 3: Alle Klärgruben sind gleich – Es gibt keine Unterschiede im Bau und in der Nutzung

- Mythos 4: Klärgruben bauen den Schlamm von selbst ab

- Wartung und Kontrolle: Das unterschätzte Thema

- Wann ist der Zeitpunkt zum Leeren der Klärgrube gekommen?

- Mythos 5: Klärgruben sind veraltete Technik und haben keine Zukunft

- Liste 1: Vorteile und Nachteile von Klärgruben

- Mythos 6: Man kann alles in der Klärgrube entsorgen, was ins Abflussrohr fällt

- Fazit: Das sollten Sie über Klärgruben wissen

Was ist eine Klärgrube und wie funktioniert sie wirklich?

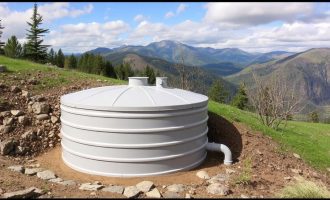

Wenn man an eine Klärgrube denkt, stellt man sich oft ein einfaches Loch im Boden vor, in das das Abwasser geleitet wird und das den Schmutz irgendwie „wegzaubert“. Das ist jedoch nur die halbe Wahrheit. Eine Klärgrube ist grundsätzlich ein fest installierter Behälter, der das häusliche Abwasser – vor allem das sogenannte Schwarzwasser – sammelt und vorreinigt. Dort setzt eine natürliche Sedimentation ein: Feststoffe sinken nach unten und bilden den sogenannten Klärschlamm, der vor Ort behandelt werden muss. Die Flüssigkeit oberhalb, das sogenannte Klarwasser, kann unter bestimmten Bedingungen in einen Sickerschacht weitergeleitet werden.

Die Funktionsweise ist dabei rein physikalisch und biologisch, ohne komplexe technische Anlagen oder chemische Zusätze. Wichtig ist, dass die Klärgrube regelmäßig geleert und gewartet wird, da sie den Schlamm nicht selbst abbaut. Ein falscher Umgang führt sonst schnell zum Überlaufen, zur Kontamination des Bodens oder unangenehmen Gerüchen.

Mythos 1: Klärgruben sind wartungsfrei und können ohne Probleme unbegrenzt genutzt werden

Ein häufiges Missverständnis ist die Annahme, dass eine Klärgrube ohne jegliche Wartung funktioniert. Viele Hausbesitzer gehen davon aus, dass die Grube lediglich als Lagerbehälter dient und deshalb lange Zeit nicht geleert werden muss. Das ist aber fatal und gefährlich: Der Schlamm in der Grube nimmt mit der Zeit immer mehr Raum ein und verdrängt das Wasser. Wenn die Klärgrube überfüllt ist, entstehen verstopfte Leitungen, Stauungen oder auch Undichtigkeiten.

Darüber hinaus können sich im Inneren Gasgemische bilden, die nicht nur unangenehm riechen, sondern auch gesundheitsschädlich sein können. Daher empfehlen Experten, Klärgruben mindestens alle 1 bis 3 Jahre zu kontrollieren und bei Bedarf zu leeren. Die Intervalle hängen unter anderem vom Fassungsvermögen der Grube, der Anzahl der Nutzer und dem tatsächlichen Abwasseraufkommen ab.

Mythos 2: Klärgruben sind eine umweltfreundliche und nachhaltige Methode der Abwasserbehandlung

Dieser Mythos ist insofern problematisch, als er Klärgruben mit weiterentwickelten Kläranlagen gleichsetzt. Klärgruben haben keine echte Reinigungsfunktion in dem Sinne, wie es moderne Kläranlagen tun. Sie lagern lediglich das Abwasser und seine festen Bestandteile und ermöglichen eine gewisse Sedimentation, bevor das Wasser abgeleitet wird. Je nach Bodenbeschaffenheit und Lage kann das Klarwasser in den Untergrund sickern oder aber in eine Kanalisation abfließen.

Das Problem: Unzureichend gewartete Klärgruben können zum Grundwasserschutzproblem werden. Wenn der Schlamm überschwappt oder die Grube undicht ist, können schädliche Stoffe in den Boden gelangen. Für ein nachhaltiges, umweltfreundliches Abwassermanagement gibt es heute bessere Systeme, wie z. B. moderne Kleinkläranlagen, die biologische Reinigungsprozesse nutzen.

Mythos 3: Alle Klärgruben sind gleich – Es gibt keine Unterschiede im Bau und in der Nutzung

Viele Laien glauben, dass jede Klärgrube funktioniert wie die andere – ein einfaches Loch mit Wasser drin. Das stimmt so nicht. Es gibt erhebliche Unterschiede im Bau, der Größe, der Verwendung und den Materialien, die genutzt werden. Hier eine Übersicht der wichtigsten Klärgrubenarten:

| Typ der Klärgrube | Bauweise | Funktion | Typische Nutzung |

|---|---|---|---|

| Einfachklärgrube (Sickergrube) | Beton oder Kunststoff, offen oder geschlossen | Sammelt Schwarzwasser, ermöglicht Versickerung | Selten erlaubt, nur in bestimmten Regionen und Bedingungen |

| Mehrkammer-Klärgrube | Mindestens zwei Kammern, um Sedimentation zu verbessern | Getrennte Absetzung von Schlamm und Klarwasser | Weit verbreitet, bessere Vorreinigung |

| Biologische Kleinkläranlage | Integrierte biologische Reinigungsanlage mit Belüftung | Aktive Abwasserbehandlung | Kleine Haushalte ohne Kanalanschluss |

Jede Art hat ihre eigenen Anforderungen an Installation, Betrieb und Wartung. Daraus ergibt sich auch, warum pauschale Aussagen über Klärgruben irreführend sein können.

Mythos 4: Klärgruben bauen den Schlamm von selbst ab

Eine Klärgrube ist kein Komposthaufen. Viele glauben, dass biologischer Abbau wie in einem Kompost einfach im Container der Klärgrube stattfindet. Sofern die Grube keine spezielle biologische oder chemische Abwasserbehandlung integriert hat, geschieht das nicht automatisch. Dort lagert sich der Klärschlamm ab, der nach einiger Zeit ausgepumpt werden muss. Es bilden sich anaerobe Zonen, in denen sich Mikroorganismen befinden, die zwar einen gewissen Schlammabbau betreiben, diese Prozesse sind jedoch sehr langsam und unzureichend.

Wird der Schlamm nicht regelmäßig entfernt, wächst er so stark an, dass die Leistungsfähigkeit der Klärgrube nachlässt. Im schlimmsten Fall verstopfen dann die Leitungen oder der Schlamm kann sogar in den Zulauf gelangen, was zu Betriebsstörungen führt.

Wartung und Kontrolle: Das unterschätzte Thema

Da Klärgruben im alltäglichen Bewusstsein oft ein Schattendasein führen, wird ihre Wartung regelmäßig vernachlässigt. Dabei ist gerade eine regelmäßige Kontrolle entscheidend für einen reibungslosen Betrieb und den Schutz der Umwelt.

Eine professionelle Inspektion durch Fachbetriebe checkt:

- Fülldauer bis zur Entleerung

- Dichtigkeit der Baukörper

- Den Zustand der Leitungen

- Vorhandensein von Geruchsproblemen

- Funktionsfähigkeit eventueller Kontrollschächte

Diese Maßnahmen helfen, Probleme frühzeitig aufzudecken und kostspielige Reparaturen zu verhindern. Eine gründliche Dokumentation der Wartungsintervalle ist ebenfalls wichtig – vor allem wenn ein Haus verkauft wird oder wenn behördliche Nachweise verlangt werden.

Wann ist der Zeitpunkt zum Leeren der Klärgrube gekommen?

Die Faustregel besagt, dass eine Klärgrube dann geleert werden sollte, wenn etwa 30 bis 50 % ihres Volumens mit Schlamm gefüllt sind. Das hängt von der Größe und Nutzungsintensität ab. Bei einem durchschnittlichen Einfamilienhaus wird die Grube meist alle ein bis drei Jahre entleert.

Eine Tabelle zur Orientierung:

| Anzahl Personen im Haushalt | Volumen der Klärgrube (in Litern) | Empfohlenes Leerungsintervall |

|---|---|---|

| 1-2 | 3.000 – 5.000 | 3 Jahre |

| 3-4 | 5.000 – 7.000 | 1,5 – 2 Jahre |

| 5+ | 7.000+ | 1 Jahr oder kürzer |

Diese Zahlen sind Richtwerte und müssen an die individuellen Gegebenheiten angepasst werden.

Mythos 5: Klärgruben sind veraltete Technik und haben keine Zukunft

Obwohl Klärgruben in manchen Gegenden durch zentrale Kanalnetze und moderne Kleinkläranlagen ersetzt werden, sind sie in vielen ländlichen Gebieten nach wie vor die einzige praktikable Lösung. Sie sind kostengünstig in der Errichtung und relativ einfach zu warten, zumindest wenn die Praxisregeln eingehalten werden.

Doch es stimmt auch, dass die Technologie der Abwasserbehandlung sich weiterentwickelt hat und Experten zunehmend empfehlen, Klärgruben durch effizientere Systeme zu ersetzen. Moderne Kleinkläranlagen zum Beispiel sind nicht nur hygienischer, sondern leisten auch einen wichtigen Umweltschutz, indem sie Nährstoffe und Keime besser reduzieren.

Je nach regionalen Rahmenbedingungen und gesetzlichen Vorgaben werden Klärgruben daher teilweise durch neue Systeme ergänzt oder ausgeschlossen. Dennoch sind sie ein notwendiger integraler Bestandteil vieler Infrastrukturen und verdienen eine sachgerechte Handhabung.

Liste 1: Vorteile und Nachteile von Klärgruben

- Vorteile:

- Einfache Technik – keine mechanischen oder elektrischen Komponenten

- Niedrige Errichtungskosten

- Eigenständige Lösung ohne Kanalanschluss

- Robust und langlebig bei ordnungsgemäßer Wartung

- Nachteile:

- Keine umfassende Reinigung des Abwassers

- Regelmäßige Wartung und Entleerung notwendig

- Umweltrisiko bei Vernachlässigung

- Beschränkte Kapazität

Mythos 6: Man kann alles in der Klärgrube entsorgen, was ins Abflussrohr fällt

Viele Hausbesitzer nutzen die Klärgrube als vermeintlich „endgültiges“ Auffangbecken. Das führt jedoch häufig zu Problemen, wenn nicht geeignete Stoffe ins Abwasser gelangen. Chemikalien, Fette, Speisereste, Katzenstreu, Medikamente oder Hygieneartikel gehören nicht in die Klärgrube, da sie den Abbauprozess stören und die Funktion erheblich verschlechtern.

Besonders wichtig ist es, folgende Stoffe niemals in die Klärgrube zu leiten:

- Öl und Fette

- Medikamente und Chemikalien

- Gewerbliche Abwässer mit Schadstoffen

- Unlösliche Feststoffe (Friseurhaare, Hygieneartikel)

In der folgenden Tabelle sehen Sie eine Übersicht der „Tabu-Stoffe“:

| Stoffgruppe | Beispiele | Auswirkungen |

|---|---|---|

| Fette/Öle | Speiseöl, Motoröl | Verblockung, Verstopfung, Hemmung des Abbaus |

| Medikamente/Chemikalien | Antibiotika, Desinfektionsmittel | Schädigung der Mikroorganismen |

| Unlösliche Feststoffe | Windeln, Katzenstreu | Verstopfung, erhöhte Wagenlast |

Wer diese Tipps beherzigt, trägt wesentlich zum langfristigen Schutz der Klärgrube und der Umwelt bei.

Fazit: Das sollten Sie über Klärgruben wissen

Die Welt der Klärgruben ist komplexer, als viele denken. Sie sind kein „Blackbox“ Abfalleimer, der alles verschluckt, sondern technische Anlagen mit klaren Nutzungsgrundsätzen. Häufige Missverständnisse – wie die Annahme, Klärgruben seien wartungsfrei, bauten den Schlamm selbst ab oder seien vollkommen umweltfreundlich – können zu Problemen führen, die vermeidbar sind.

Eine kluge Nutzung bedeutet: regelmäßige Kontrolle, korrektes Entleeren, das Vermeiden schädlicher Stoffe und im Zweifel Beratung durch Fachleute. Klärgruben erfüllen weiterhin eine wichtige Funktion, gerade in Regionen ohne Kanalnetz, dürfen aber nicht als veraltete Relikte gesehen werden. Die Zukunft der nachhaltigen Abwasserbehandlung sieht zwar anders aus, doch solange Klärgruben existieren, sollten wir sie auch als solche handhaben – mit Wissen und Verantwortung. So schützen wir Mensch und Umwelt gleichermaßen.

Помогла вам статья?