- Einleitung: Warum das Thema Klärgruben in Wasserschutzgebieten so wichtig ist

- Was sind Wasserschutzgebiete überhaupt?

- Klärgrube: Was genau ist das und wie funktioniert sie?

- Genehmigungspflicht von Klärgruben in Wasserschutzgebieten

- Rechtliche Grundlagen

- Wann ist eine Genehmigung notwendig?

- Welche Anforderungen stellt die Genehmigung?

- Praktische Hinweise zur Antragstellung für die Genehmigung

- Alternative Lösungen zu Klärgruben im Wasserschutzgebiet

- Moderne Kleinkläranlagen

- Versickerung mit Rückhaltebecken

- Vollbiologische Systeme

- Vergleich alternativer Systeme

- Typische Probleme und Risiken bei Klärgruben in Wasserschutzgebieten

- Fazit und Zusammenfassung

Einleitung: Warum das Thema Klärgruben in Wasserschutzgebieten so wichtig ist

In Zeiten wachsender Umweltprobleme und der zunehmenden Bedeutung nachhaltiger Ressourcenverwaltung gewinnt das Thema Wasserschutz immer mehr an Bedeutung. Wasserschutzgebiete sind speziell ausgewiesene Zonen, die das Grundwasser und Oberflächenwasser vor schädlichen Einflüssen schützen sollen. In solchen Gebieten gilt es, besonders vorsichtig mit potenziellen Verschmutzungsquellen umzugehen – und dazu zählen Klärgruben. Die Frage, ob eine Klärgrube in einem Wasserschutzgebiet genehmigungspflichtig ist, beschäftigt viele Grundstückseigentümer, Kommunen und Unternehmen. Das Thema ist komplex, rechtlich vielschichtig und mit zahlreichen Umweltaspekten verknüpft.

Dieser Artikel widmet sich der ausführlichen Beantwortung dieser Frage. Dabei gehen wir detailliert auf die rechtlichen Grundlagen, die Umweltaspekte, wichtige Genehmigungsverfahren sowie die Alternativen zu herkömmlichen Klärgruben ein. Ziel ist es, Leser umfassend und verständlich zu informieren, die teils undurchsichtige Materie nachvollziehbar zu machen und dadurch Unsicherheiten beim Umgang mit Klärgruben in Wasserschutzgebieten auszuräumen.

Was sind Wasserschutzgebiete überhaupt?

Wasserschutzgebiete sind Flächen, die durch das Wasserrecht unter besonderen Schutz gestellt werden, um die Trinkwasserversorgung dauerhaft zu sichern. Sie erfüllen den Zweck, das Grundwasser und Oberflächenwasser vor schädlichen Einwirkungen wie Verunreinigungen, Schadstoffeinträgen oder sonstigen Belastungen zu bewahren. Gerade in Regionen, wo Wasserquellen für die öffentliche Versorgung genutzt werden, sind diese Schutzgebiete essenziell.

Es gibt verschiedene Arten von Wasserschutzgebieten, die sich in ihrer Schutzintensität und Funktion unterscheiden:

| Typ | Schutzintensität | Zweck | Besondere Maßnahmen |

|---|---|---|---|

| Zone I (Engere Schutzzone) | Sehr hoch | Unmittelbarer Bereich um die Wasserentnahmen | Strenge Zutritts- und Nutzungsverbote |

| Zone II (Mittlere Schutzzone) | Hoch | Eigenschutz des Wasserschutzgebietes | Eingeschränkte Nutzung, Kontrollmaßnahmen |

| Zone III (Äußere Schutzzone) | Mittlere bis niedrig | Langfristiger Schutz vor Einleitungen | Übliche Sorgfaltspflichten |

In diesen Zonen ändern sich die gesetzlichen Anforderungen und Auflagen maßgeblich. Insbesondere in Zone I und II sind Eingriffe wie das Anlegen oder Betreiben von Klärgruben besonders reglementiert.

Klärgrube: Was genau ist das und wie funktioniert sie?

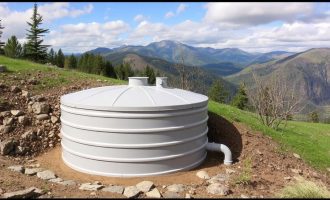

Eine Klärgrube ist eine Anlage zur Vorbehandlung häuslicher Abwässer, bevor sie ins Erdreich oder in ein Entwässerungssystem gelangen. Häufig werden Klärgruben auch als Sickergruben bezeichnet, diese dienen dabei als einfache Form der Abwasserbehandlung, indem sie Feststoffe zurückhalten und das gereinigte Wasser versickern lassen.

Die Funktionsweise lässt sich in drei wesentlichen Schritten zusammenfassen:

- Einleitung: Abwasser fließt in die Klärgrube.

- Klärprozess: Feststoffe setzen sich am Boden ab, während die Flüssigkeit sich langsam klärt.

- Versickerung: Das relativ klare Wasser sickert in den Untergrund ein.

Moderne Klärgruben sind oft aus Beton gebaut und verfügen über spezielle Konstruktionen zur verbesserten Abwasserreinigung, dennoch ist die Umweltbelastung nicht unerheblich, besonders in sensiblen Bereichen wie Wasserschutzgebieten. Dies führt zu strengen Auflagen und Genehmigungsprozessen.

Genehmigungspflicht von Klärgruben in Wasserschutzgebieten

Das zentrale Anliegen vieler, die eine Klärgrube in einem Wasserschutzgebiet betreiben möchten, ist die Frage: Ist eine Genehmigung erforderlich? Die Antwort darauf ist grundsätzlich ja – zumindest unter bestimmten Voraussetzungen. Die Nutzung einer Klärgrube in einem Wasserschutzgebiet unterliegt strengeren Rechtsvorschriften als außerhalb.

Rechtliche Grundlagen

Das Wasserrecht in Deutschland, insbesondere das Wasserhaushaltsgesetz (WHG) sowie spezifische Landeswassergesetze, regeln den Schutz der Gewässer. Hierbei sind Bau, Betrieb und Änderung von Anlagen, die das Grundwasser beeinträchtigen könnten, genehmigungspflichtig. Verstöße gegen diese Vorschriften können hohe Geldstrafen nach sich ziehen.

Wichtig sind vor allem folgende Regelungen:

- § 56 WHG: Erlaubnispflichten bei Veränderungen an Gewässern

- Landesspezifische Wasserschutzsatzungen: Zusätzliche Vorgaben für Schutzgebiete

- Genehmigungspflicht nach dem Bundes-Immissionsschutzgesetz (im Einzelfall)

Wann ist eine Genehmigung notwendig?

Eine formelle Genehmigung ist vor dem Bau oder der wesentlichen Änderung einer Klärgrube im Wasserschutzgebiet einzuholen, sofern folgende Kriterien zutreffen:

| Situation | Genehmigung erforderlich? | Begründung |

|---|---|---|

| Neue Anlage errichten | Ja | Erhöhte Gefährdung des Grundwassers |

| Bestehende Klärgrube erweitern oder umbauen | Ja, wenn wesentliche Änderungen | Risikominimierung bei Veränderung |

| Klärgrube in Zone III (äußere Schutzzone) | In der Regel nein, Ausnahmen möglich | Geringere Schutzintensität |

| Kleine Anlagen ohne direkte Grundwassergefährdung | Meist nein | Sorgfaltspflicht gilt dennoch |

Die zuständige Behörde muss einen Prüfprozess durchlaufen und die Umweltauswirkungen bewerten, bevor eine Genehmigung erteilt wird.

Welche Anforderungen stellt die Genehmigung?

Die Genehmigung sieht in der Regel eine Reihe von Auflagen zum Schutz des Grundwassers und zur Umweltsicherheit vor. Diese können unter anderem folgende Punkte beinhalten:

- Dichtheit der Anlage: Klärgruben müssen so gebaut sein, dass keine Schadstoffe ins Grundwasser gelangen können.

- Technische Ausstattung: Verwendung moderner und geprüfter Klärtechnik oder alternativer Systeme.

- Wartung und Kontrolle: Regelmäßige Inspektionen und Fachgerechte Entleerungen der Klärgrube.

- Notfallmanagement: Schutzmaßnahmen bei Leckagen oder Schäden.

- Umweltverträglichkeitsprüfung: In Einzelfällen sind zusätzliche Gutachten erforderlich.

Nicht selten ist der Nachweis zu führen, dass die Anlage aus umwelttechnischer Sicht unbedenklich ist und alle gesetzlichen Vorgaben erfüllt.

Praktische Hinweise zur Antragstellung für die Genehmigung

Die Beantragung einer Genehmigung für eine Klärgrube im Wasserschutzgebiet erfordert eine sorgfältige Vorbereitung. Grundstückseigentümer sollten folgende Schritte beachten:

- Vorab informieren: Kontakt mit der zuständigen Umweltbehörde aufnehmen, um die spezifischen Anforderungen zu klären.

- Unterlagen zusammenstellen: Hierzu zählen Pläne des geplanten Baus, technische Beschreibungen, Nachweise zur Dichtheit und eventuell ökologische Gutachten.

- Antrag einreichen: Förderungen sowie Fristen beachten.

- Behördliche Prüfung abwarten: Rückfragen beantworten und ggf. Nachbesserungen realisieren.

- Bei Genehmigung Auflagen erfüllen: Dokumentation und regelmäßige Kontrollen sind essenziell.

Beachten Sie, dass auch die Bauordnung und kommunale Satzungen Einfluss auf die zulässige Nutzung haben können.

Alternative Lösungen zu Klärgruben im Wasserschutzgebiet

Gerade aufgrund der zahlreichen Auflagen und potenzieller Umweltgefahren sind Klärgruben in Wasserschutzgebieten oftmals nicht die beste Wahl. Glücklicherweise gibt es heute umweltfreundliche Alternativen, die eine nachhaltige Abwasserentsorgung ermöglichen und häufig genehmigungsfrei sind oder weniger behördlichen Aufwand erfordern.

Moderne Kleinkläranlagen

Diese Anlagen verfügen über biologische Reinigungsprozesse und sind deutlich effizienter als herkömmliche Klärgruben. Durch die höhere Reinigungsleistung wird das Grundwasser besser geschützt. Vorteilhaft ist zudem der geringere Wartungsaufwand trotz der technischen Komplexität.

Versickerung mit Rückhaltebecken

Bei geeigneten Bodenverhältnissen können Retentionsbecken mit Versickerungsfunktion eine Alternative sein. Hier wird das gereinigte Wasser zwischengespeichert und langsam versickert, wodurch der direkte Eintrag ins Grundwasser kontrolliert wird.

Vollbiologische Systeme

In einigen Regionen werden sogenannte Pflanzenkläranlagen oder Filterbeete eingesetzt. Diese Systeme nutzen natürliche Mikroorganismen und Pflanzen, um das Abwasser zu reinigen und sind besonders schonend für die Umwelt.

Vergleich alternativer Systeme

| Kriterium | Klärgrube | Kleinkläranlage | Pflanzenkläranlage |

|---|---|---|---|

| Reinigungsleistung | Gering | Hoch | Moderat bis Hoch |

| Genehmigungspflicht | Ja, in Wasserschutzgebieten | Oft erforderlich, aber weniger streng | Variiert, meist genehmigungsfreundlicher |

| Wartungsaufwand | Hoch | Mittel | Niedrig bis Mittel |

| Umweltverträglichkeit | Gerine | Gut | Sehr gut |

Durch die Wahl der richtigen Alternative lassen sich nicht nur die Umweltauflagen leichter erfüllen, sondern oftmals auch Kosten langfristig reduzieren.

Typische Probleme und Risiken bei Klärgruben in Wasserschutzgebieten

Der Betrieb von Klärgruben in Wasserschutzgebieten birgt verschiedene Risiken, die häufig unterschätzt werden. Hier ein Überblick der wichtigsten Problembereiche:

- Grundwasserverunreinigung: Undichte Behälter können Schadstoffe in das Grundwasser gelangen lassen, was Gesundheit und Umwelt gefährdet.

- Überlauf und Ausspülungen: Bei starkem Regen oder Überfüllung kann ungeklärtes Abwasser ins Erdreich sickern oder in Gewässer gelangen.

- Mangelnde Wartung: Verstopfungen, Rückstau oder unzureichende Reinigungseffekte treten auf, wenn Klärgruben nicht regelmäßig kontrolliert werden.

- Gesetzliche Sanktionen: Verstöße gegen Auflagen können empfindliche Bußgelder und behördliche Auflagen nach sich ziehen.

Eine sorgsame Planung, regelmäßige Überwachung und gründliche Wartung sind daher unerlässlich.

Fazit und Zusammenfassung

Die Nutzung von Klärgruben in Wasserschutzgebieten stellt eine sensible Angelegenheit mit hoher ökologischer Relevanz dar. Grundsätzlich ist eine Genehmigung notwendig, sobald eine neue Klärgrube errichtet oder wesentlich verändert wird, speziell in den engeren Schutzzonen der Wasserschutzgebiete. Die gesetzlichen Vorgaben aus dem Wasserrecht und den jeweiligen Landeswassergesetzen sehen dabei umfangreiche Anforderungen zum Schutz des Grundwassers vor, die bei der Planung einer Klärgrube unbedingt beachtet werden müssen.

Für Grundstückseigentümer und Betreiber ist es ratsam, frühzeitig Kontakt zu den zuständigen Behörden aufzunehmen, um den Genehmigungsprozess korrekt zu durchlaufen und dadurch rechtliche Schwierigkeiten zu vermeiden. Zudem sollte man die vielfältigen modernen Alternativen zur herkömmlichen Klärgrube ernsthaft in Betracht ziehen, da diese nicht nur besser für die Umwelt sind, sondern häufig auch mit geringeren Auflagen verbunden sind.

Insgesamt gilt: Der Schutz des Wassers ist ein hohes Gut, das nur gemeinsam mit entsprechender Fachkompetenz und Verantwortungsbewusstsein bewahrt werden kann. Wer also Klärgruben in Wasserschutzgebieten plant oder betreibt, muss sich seiner großen Verantwortung bewusst sein und die Regeln genau einhalten, um langfristig eine nachhaltige Wasserversorgung sicherzustellen.

Помогла вам статья?