- Einführung in die Bedeutung von Klärgruben und deren Regulierung

- Grundlagen zu Klärgruben: Was regeln die Gesetze überhaupt?

- Die regionale Vielfalt: Warum unterscheiden sich die Vorschriften lokal so stark?

- Wichtige Gesetze und Verordnungen im Überblick

- Die wichtigsten Anforderungen an Planung und Bau von Klärgruben

- Besondere Anforderungen für landwirtschaftliche Betriebe

- Betrieb und Wartung: Vorschriften für einen sicheren und umweltfreundlichen Betrieb

- Entleerungs- und Reinigungsfristen

- Dokumentationspflichten

- Umweltauflagen

- Typische Verstöße und deren Konsequenzen

- Hilfen und Unterstützungen für Grundstückseigentümer

- Zusammenfassung der wichtigsten lokalen Vorschriften im Vergleich

- Tipps für Grundstücksbesitzer zum rechtskonformen Umgang mit Klärgruben

- Ausblick: Trends und zukünftige Änderungen im Recht für Klärgruben

- Schlussfolgerung

Einführung in die Bedeutung von Klärgruben und deren Regulierung

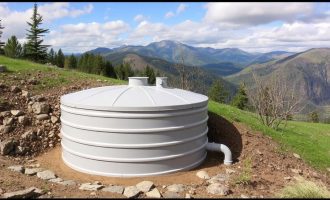

Klärgruben sind seit jeher eine essenzielle Komponente der häuslichen und landwirtschaftlichen Abwasserbehandlung, insbesondere in ländlichen Gebieten ohne Zugang zu zentralen Abwassersystemen. Diese eingefassten Becken sammeln und klären das Abwasser durch natürliche biologische Prozesse, bevor es in die Umwelt gelangt. Doch trotz ihrer vermeintlichen Einfachheit unterliegen Klärgruben strengen gesetzlichen Vorschriften – und das völlig zu Recht. Lokale Gesetze und Vorschriften für Klärgruben sind entscheidend, um Umweltverschmutzung zu vermeiden, die öffentliche Gesundheit zu schützen und die Wasservorsorgung zu sichern. In Deutschland etwa variiert die Regelung dieser dezentralen Abwassersysteme stark von Bundesland zu Bundesland, oftmals sogar von Gemeinde zu Gemeinde.

Eine umfassende Auseinandersetzung mit den geltenden Normen ist daher unerlässlich für Hausbesitzer, Landwirte und Bauherren, die eine Klärgrube betreiben oder neu installieren möchten. In diesem Artikel klären wir, warum die Gesetze für Klärgruben so wichtig sind, welche Unterschiede es auf lokaler Ebene gibt, und welche Hauptanforderungen erfüllt werden müssen.

Grundlagen zu Klärgruben: Was regeln die Gesetze überhaupt?

Grundsätzlich dienen die Gesetze und Vorschriften für Klärgruben dazu, den Betrieb, die Wartung und die Überwachung dieser Anlagen zu regeln. Ohne eine klare Rechtsgrundlage könnten Klärgruben falsch dimensioniert, fehlerhaft betrieben oder nicht sachgemäß gewartet werden – mit der Folge von Umweltschäden durch Schadstoffeintrag in Boden und Grundwasser.

Der gesetzliche Rahmen bezieht sich oft auf folgende Aspekte:

- Planung und Genehmigung von Klärgruben

- Bauliche Anforderungen und Materialien

- Maßnahmen zur Vermeidung von Leckagen

- Regelmäßige Inspektion und Entleerung

- Dokumentations- und Meldepflichten

- Umweltauflagen zum Schutz von Boden, Wasser und Luft

Diese Aspekte sind nahtlos verbunden mit anderen Gebieten wie dem Wasserrecht, Abfallrecht, Bauordnungsrecht und kommunalen Satzungen. Daher gilt: Wer eine Klärgrube plant oder betreibt, muss die jeweiligen lokalen Gesetze und Verordnungen genau kennen und beachten.

Die regionale Vielfalt: Warum unterscheiden sich die Vorschriften lokal so stark?

Eine der größten Herausforderungen beim Thema Klärgruben ist die regionale Vielfalt der Rechtslage. Deutschland beispielsweise hat zwar bundesweit einige allgemeine Regelungen, etwa im Wasserhaushaltsgesetz (WHG), doch die meisten konkreten Anforderungen sind in den Landesverordnungen oder kommunalen Satzungen verankert. Die Ursachen für diese Unterschiede sind vielfältig:

- Geografische und hydrologische Bedingungen: In wasserarmen oder sensiblen Grundwassergebieten können strengere Auflagen gelten.

- Infrastruktur und Anschlussmöglichkeiten: Gemeinden mit funktionierenden Kanalnetzen schränken oder verbieten den Einsatz von Klärgruben oft komplett.

- Umweltschutzpolitische Prioritäten: Regionen legen verschieden viel Wert auf den Schutz von Biotopen, Trinkwasserbrunnen oder Naturschutzgebieten.

- Historische Entwicklungen und Verwaltungstraditionen: Manche Bundesländer oder Kommunen haben schon länger strengere Kontrollen und Vorschriften umgesetzt.

- Unterschiedliche technische Standards: Die Vorgaben zu Bau und Betrieb der Klärgruben variieren je nach örtlicher Erfahrung und Fachgutachten.

Diese lokalen Unterschiede müssen Eigentümer unbedingt kennen, damit bei der Planung und dem Betrieb der Klärgrube keine rechtlichen Probleme entstehen.

Wichtige Gesetze und Verordnungen im Überblick

Um sich einen Überblick zu verschaffen, haben wir die wichtigsten deutschen Gesetze und Verordnungen zusammengefasst, die für Klärgruben relevant sind. Dabei gilt: Je nach Bundesland kommen weitere regionale Regelungen hinzu.

| Gesetz / Verordnung | Beschreibung | Bedeutung für Klärgruben |

|---|---|---|

| Wasserhaushaltsgesetz (WHG) | Bundesgesetz zum Schutz der Gewässer | Grundsatzregelungen zum Umgang mit Abwasser und Gewässerschutz |

| Landeswassergesetze (z.B. LWG, LWadG) | Länderspezifische Umsetzung von Gewässerschutz | Detailregelungen zur Genehmigung und Überwachung von Kläranlagen |

| Bauordnungen der Länder (BauO) | Regeln für die Ausführung baulicher Anlagen | Vorschriften für Bau, Materialien und Standort von Klärgruben |

| Kanalanschlussverordnung / Satzungen der Gemeinden | Regelungen zu Anschlussverpflichtungen | Pflichten zur Nutzung von Kanalnetzen und ggf. Abschaffung von Klärgruben |

| Abfallrecht (KrWG) | Regelt Umgang mit Schlämmen und Klärschlamm als Abfall | Vorgaben zur Entleerung und Entsorgung von Klärgrubeninhalten |

Die wichtigsten Anforderungen an Planung und Bau von Klärgruben

Wer eine Klärgrube neu errichten oder sanieren möchte, muss vor allem die Genehmigungspflichten, baulichen Vorgaben und technischen Mindestanforderungen beachten. Hier ein Überblick der Kernanforderungen:

- Standortwahl: Klärgruben dürfen nur an Orten gebaut werden, die eine Gefährdung von Trinkwasserbrunnen, Gewässern oder Schutzgebieten vermeiden.

- Größe und Dimensionierung: Klärgruben müssen dem voraussichtlichen Abwasseranfall angepasst sein. Zu kleine Gruben führen zu mangelhafter Abwasserreinigung.

- Material und Dichtheit: Die Bauweise muss dauerhaft dicht sein und eine Kontamination von Boden und Grundwasser verhindern. Daher sind meist Beton oder spezielle Kunststoffbecken vorgeschrieben.

- Isolierung und Frostschutz: Bei kälteren Klimaregionen ist die ausreichende Isolierung entscheidend, um Schäden und Funktionsverlust zu vermeiden.

- Zugang und Entleerung: Die Grube muss sicher zugänglich sein, damit regelmäßige Wartungen, Inspektionen und Entleerungen erfolgen können.

- Behördliche Genehmigungen: Vor Baubeginn ist in der Regel eine Genehmigung der zuständigen Wasserbehörde einzuholen, die alle baulichen und betrieblichen Anforderungen prüft.

Besondere Anforderungen für landwirtschaftliche Betriebe

Landwirte haben oft eigene Vorschriften zu beachten, die zum Teil über die allgemeinen Vorgaben hinausgehen. Dies betrifft insbesondere den Umgang mit landwirtschaftlichen Abwässern und Gülle sowie spezielle Überwachungspflichten.

Betrieb und Wartung: Vorschriften für einen sicheren und umweltfreundlichen Betrieb

Die laufende Nutzung einer Klärgrube ist mindestens genauso gesetzlich geregelt wie Bau und Planung – oft sogar strenger. Schließlich soll durch regelmäßige Kontrolle und Entleerung eine Gefährdung von Mensch und Umwelt ausgeschlossen werden.

Entleerungs- und Reinigungsfristen

Je nach Größe und Art der Klärgrube sind unterschiedliche Intervalle für das Auspumpen der Anlage vorgeschrieben. Diese liegen häufig zwischen ein und drei Jahren. Einige Gemeinden fordern sogar häufigere Leerungen, wenn die örtlichen Bedingungen sensibel sind.

Dokumentationspflichten

Wer eine Klärgrube betreibt, muss häufig ein Protokoll über Wartungen, Entleerungen und Inspektionen führen. Diese Dokumentation muss Behörden auf Verlangen vorgelegt werden.

Umweltauflagen

Die Einhaltung von Grenzwerten für Schadstoffe und Nährstoffaustrag ist zu überwachen. Bei Abweichungen sind sofortige Gegenmaßnahmen zu ergreifen, um Boden- und Gewässerschäden zu vermeiden.

Typische Verstöße und deren Konsequenzen

Die Missachtung lokaler Gesetze und Vorschriften für Klärgruben kann erhebliche Folgen nach sich ziehen – finanziell, juristisch und ökologisch. Hier die häufigsten Verstöße:

- Nichteinhaltung von Entleerungsintervallen mit daraus resultierenden Umweltbelastungen

- Illegale Ableitung unbehandelten Abwassers in Gewässer

- Bau ohne Genehmigung oder nicht vorgesehene Veränderungen

- Undichte Klärgruben mit Kontamination von Boden oder Grundwasser

- Fehlende oder unvollständige Dokumentationen und Meldungen

Die Sanktionen reichen von Bußgeldern über Nachbesserungsauflagen bis hin zu strafrechtlichen Verfahren bei erheblichen Umweltschäden. Besonders bei Trinkwasserschutzgebieten sind die Behörden sehr wachsam.

Hilfen und Unterstützungen für Grundstückseigentümer

Viele Kommunen und Bundesländer bieten Beratungen, Fördermittel oder Informationsbroschüren für den richtigen Umgang mit Klärgruben an. Diese Hilfen sind besonders wertvoll, um teure Fehler zu vermeiden und den gesetzlichen Anforderungen gerecht zu werden.

| Förderprogramm | Art der Unterstützung | Zielgruppe | Kurzbeschreibung |

|---|---|---|---|

| Bundesweite Beratung Kläranlagen | Fachliche Beratung durch Ingenieure und Umweltberater | Privatpersonen, Landwirte | Auskunft zu Genehmigungsverfahren und Sanierungsmaßnahmen |

| Förderprogramm für umweltgerechte Abwasserentsorgung | Finanzielle Zuschüsse für Neubau und Sanierung | Hausbesitzer, Gemeinden | Förderung von Dichtheitsprüfungen und Kläranlagenerneuerungen |

| Kommunale Informationsveranstaltungen | Workshops und Broschüren | Allgemeine Öffentlichkeit | Aufklärung über lokale Vorschriften und Pflichten |

Zusammenfassung der wichtigsten lokalen Vorschriften im Vergleich

Damit Sie einen schnellen Überblick gewinnen, fasst die folgende Tabelle typische länderspezifische Anforderungen beispielhaft zusammen:

| Bundesland | Genehmigungspflicht | Entleerungsintervall | Dichtheitsvorgabe | Besondere Auflagen |

|---|---|---|---|---|

| Bayern | Immer erforderlich | max. 2 Jahre | Dichtheit nach DIN | Trinkwasserschutzgebietsschutz besonders streng |

| NRW | Nur bei Neubau | 3 Jahre | Beton oder dichte Kunststoffgruben | Kanalanschlusspflicht ab 10 Haushalten in Gebieten |

| Schleswig-Holstein | Genehmigung immer notwendig | 1 Jahr bei sensiblen Gebieten | Doppelwandige Konstruktion empfohlen | Verbot in bestimmten Wasserschutzgebieten |

| Sachsen | Bedarfsgenehmigung | 2 Jahre | Dichtheitsprüfung alle 5 Jahre | Schärfere Kontrollen bei landwirtschaftlicher Nutzung |

Tipps für Grundstücksbesitzer zum rechtskonformen Umgang mit Klärgruben

Um unerwartete Problemfälle auszuschließen, sollten Eigentümer und Betreiber folgende Punkte beachten:

- Informieren Sie sich frühzeitig bei der zuständigen Wasserbehörde über die lokalen Vorschriften.

- Lassen Sie die Planung und den Bau von einem Fachbetrieb ausführen, der die aktuellen Normen kennt.

- Veranlassen Sie regelmäßige Wartungen, Inspektionen und Entleerungen durch zertifizierte Dienstleister.

- Führen Sie alle vorgeschriebenen Dokumentationen und melden Sie diese fristgerecht an die Behörden.

- Nutzen Sie Förderprogramme und Beratungsangebote, um Kosten zu senken und Fehler zu vermeiden.

- Achten Sie besonders auf Schutzgebiete und halten Sie die dortigen besonderen Auflagen strikt ein.

Ausblick: Trends und zukünftige Änderungen im Recht für Klärgruben

Mit dem zunehmenden Fokus auf Umwelt- und Ressourcenschutz sowie der Digitalisierung werden auch die Anforderungen an Klärgruben weiter steigen. Zu erwarten sind:

- Strengere Überwachungs- und Nachweispflichten, teils mit digitalen Kontrollinstrumenten

- Verbesserte Standards für die Dichtheit und Materialqualität von Klärgruben

- Erhöhte Förderung von alternativen dezentralen Klärtechniken, etwa Kleinkläranlagen mit Nachbehandlung

- Vermehrte Pflicht zur Anbindung an zentrale Kanalsysteme, wo möglich

- Mehr Transparenz und Öffentlichkeitsarbeit zu betrieblichen Pflichten

Diese Entwicklungen zielen darauf ab, Umweltbelastungen weiter zu minimieren und zugleich Kosten für Betreiber planbarer zu machen.

Schlussfolgerung

Die Vielzahl und Komplexität der lokalen Gesetze und Vorschriften für Klärgruben mögen auf den ersten Blick abschreckend wirken, doch sie bilden eine unverzichtbare Grundlage für Umweltschutz, Gesundheitssicherheit und nachhaltige Abwasserentsorgung. Wer sich umfassend informiert, die regionalen Anforderungen kennt und seinen Pflichten gewissenhaft nachkommt, kann langfristig von einem störungsfreien Betrieb profitieren. Ob Planung, Bau, Wartung oder Betrieb – die Einhaltung der lokalen Vorgaben schützt nicht nur die Umwelt, sondern auch die eigene Immobilie vor Kosten und rechtlichen Problemen. Angesichts der erwarteten Verschärfungen lohnt es sich zudem, rechtzeitig auf moderne, effiziente Klärtechnik umzusteigen und bestehende Anlagen regelmäßig überprüfen zu lassen. So stellen Sie sicher, dass Sie auf der sicheren Seite sind – heute und in der Zukunft.

Помогла вам статья?